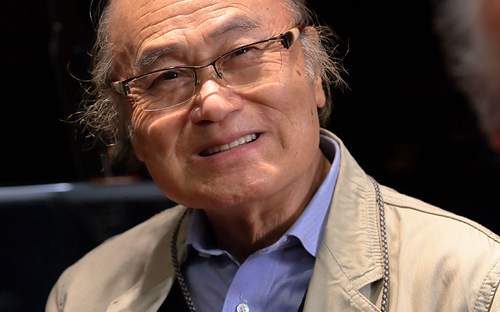

1950年代から60年代、日本ジャズの黎明期を振り返る中牟礼貞則 & 稲葉國光 聞き手:佐藤允彦

2015年2月20日 | ヤマハ銀座ビル別館内アトリエ東京

2015年2月20日 | ヤマハ銀座ビル別館内アトリエ東京

日本ジャズの黎明期にあたる50年後半から60年半ばのジャズシーンで活躍し、80歳を超えた今でも現役のジャズミュージシャンとして活動するギタリストの中牟礼貞則と、ベーシスト稲葉國光。お二人と内田修の関係はどのようにして始まったのか、そしてお二人にとって内田修とは?50年代から60年代当時の貴重なエピソードを交えてお話しいただきました。

初めて内田先生に会ったのは25~6歳、もっとあとかな? ぼくが27~8のころで、どこで会ったかは覚えていませんねえ。気がついたら「銀巴里」で一緒だったという感じです。個人的に会ったということじゃないですよ。稲葉さんがいってたように、高柳(昌行)さんや金井(英人)さんと一緒に会っていたということですね。

「新世紀音楽研究所」があのころはいい活動をしてたんですよ。武満徹を呼んで講義をしてもらったり。そこに先生はいくらか遅れて参加してきて、「こういう活動をしないか」っていうようなことで「銀巴里」のセッションが始まったんです。

「日本のミュージシャンたちはクラブに入って鬱々とジャズをやってるみたいだねえ」と先生は感じていたようで、「じゃあ自分たちの音楽がやれる機会を作ろうじゃないか」っていわれた。

そのころの銀座は朝鮮戦争の関係で賑わっていて、いたるところでジャズをやるグループができていたんです。かといって、自分たちの主張する音楽ができるわけではなかった。そういう状況の中で先生のやられたことが、みんなに自意識みたいなもの、音楽をやるのにどういう意識でやればいいのかみたいなことのキッカケになりました。すごく大きなキッカケに。

先生にとって、高柳昌行はすごく大きな存在だったと思うんですよ。高柳を通して「ジャズはアメリカの音楽ではあるんだけれど、あれを媒体にして自分たちの音楽を作っていこう」という意識をみんなに伝えたかったんじゃないですか? これはぼくの勝手な想像ですけど。だから、自分の音楽をここ(「銀巴里」)に来てやればいい、ということで。

そのころ、アメリカにはポールウィナーになったギタリスト、たとえばバーニー・ケッセルとかジミー・レイニーとかタル・ファーローとか、ああいう錚々たるひとたちがいて、彼らの音を聴いて演奏するのが日本人には当たり前だったんです。早くいえばコピー。高柳さんはすごいコピー魔で、それでとことんギタリスト達のプレイを研究していたから、「君たち、ああいうのを聴いてたらあれより上手くなんないよ」なんていうわけです。そういうことがいえる雰囲気だったのが「新世紀音楽研究所」や「銀巴里」の活動でした。向こうには厳然たる音楽家がいるけど、それを凌駕するぐらいの音楽を作っていこう、みたいな意識でやろうよ、と。「ヤマハ・ホール」で発表会をやったときは、だから最低でも自分のオリジナルを演奏しなきゃいけない、そういう条件でみんな出演したんです。

先生の考えは、高柳さんたちと一体化していたとぼくは認識しています。先生との直接の接触はあんまりなくて、いつも高柳さんを通しての「中牟礼君」という感じでした。それでも、自分の中ではすごく可愛がってもらっているなって意識はありました。先生に駆り出されると嬉しくて嬉しくてしょうがない。だから「銀巴里」で演奏するのは嬉しくて、本当にいそいそと出かけて行きました。自分のやりたい音楽があれだけやれた時期はなかったですね。

先生にはぼくからいつも一方的に「先生、先生」っていっていたから、「お前、うるさいから来るな」なんていわれました。いざ話を始めると先生はとんでもない話ばっかりするから、そういうわけで一方的にぼくは遠くから先生のことを考えたり、会ったら会ったでやたら嬉しいし、そういう感じでしたね。先生は、なにしろぼくたちをいい方向にコントロールしてくれるような力とか存在でしたから。

先生に対する気持ちは、みんなそれぞれ違う気がしますね。先生との関わりがそれぞれにあるわけだから。ぼくにとっては音楽的っていうか、音楽活動の中の先生。音楽をやりやすい状況に持っていってくれるひとっていう感じですね。場所の提供とか、なんにもいわないんだけれど「お前いい音楽をやってるね」っていうことを先生は匂わせてくれるんですよ。

自分たちの主張している音楽をやらせたり、やったり、そういう気分にさせてくれたところが先生の功績だと、ぼくなんかは思っています。先生のこうした活動がなかったら、みんなやたらに流れて、引っかかりがなくて、その後の音楽は違う形になっていたかもしれません。いいか悪いかはわかりませんよ。でも、同じ形にはならなかったと思います。ぼくはしっかりそこに参加してたから、絶対よかったと思います。「銀巴里」セッションというのは、誰にも迷惑をかけていませんからね。みんなそれぞれでけっこう活動しましたから。それに参加できないひとが大半じゃないですか。参加していたわりに、ぼくらは「銀巴里」のことをあまり話さないんですよ。自慢話に近いような話は一切しないっていうか、ね。ですから内田先生のことも含めて、自分の中では大切な出来事になっています。

最初に会ったのは、ぼくが29かそのくらいのとき。内田先生が33歳ごろかなあ。最初は「銀巴里」のセッションですね。そのあとは内田病院にもよく行ってましたよ。最初の印象はメガネをかけた、まあ先生って感じじゃなかったですね、仲間みたいな雰囲気で。こんなこといっちゃ失礼かな。そのときは岡崎からあの重たいテープレコーダーを担いで、本人ひとりじゃなかったですけど、何人かで持ってきて、セッションを録ってたんです。テープレコーダーなんて誰も持ってないころですよね。

よく名古屋にも呼ばれました。ヤマハのホールがあったんですよ。ビルの3階くらいにホールがあって、そこでもセッションをやったり、「コンボ」っていうジャズ喫茶のオーナーがちょっと小さな会場を借りて、そこで演奏したりして。そういうときは内田先生の家に泊まって、いろんなことがいっぱいありましたよ。ぼくらは応接間みたいなところで、ダイニングルームかな? みんなで皿を叩いたりね、いろんなことをやって遊んでました。冷蔵庫のものをみんな食べちゃったりね。

一緒だったのは、ジョジョ(高柳昌行)さんとか金井(英人)さんとか。あとは石井剛っていう変なドラマーもいたんですよ。中牟礼さんもいたのかなあ。ボサノヴァが流行っていたころなんか、その辺にあった楽器で朝方まで遊んでました。そのころはベースはなかったような気がするな。

スタジオができるまでは応接間で騒いでいただけなんだけど、できてからはみんなでいつも演奏。先生のスタジオにはレコードもいっぱいあったし、仲間と騒げるし、楽しい場所でしたね。スタジオにはベースも置いてあったんで、それも弾けるし。防音装置ばっちしですから、夜通し騒いでましたよ。

そこに外国からのミュージシャンも来て、いろいろなひとと会いました。セロニアス・モンクが来たこともあったし。奥さんも一緒で、「医者はお金持ちだ」とかなんとかいってましたね。チャーリー・パーカーのLPをかけたらモンクが泣き出しちゃったんですよ。それには驚いたんですけど、「どうして泣き出したんだ?」って聞いたら、奥さん曰くね、パーカーが死んだときの状況を思い出して、それで泣いちゃったんだって。そのようにいってましたよ。

ぼくらが名古屋に行くと、先生はいつもお世話をしてくれて、美味しいものをいっぱいご馳走してくれる。ぼくらに対してすごく暖かく接してくれて、尊敬してる大先生ですよ。岡崎は徳川家康ですからね。先生も親分ですよ。この間も岡崎でお会いしたんですけど、ぼくたちは子供扱い。「お前たち元気か?」なんていって。

「ヤマハ・ジャズ・クラブ」でも何回かやりました。ジョジョ(高柳昌行)さんが亡くなる少し前のセッションでは、手術後の傷が痛んでしょうがないと言いながら演奏されてました。そんなときにやったセッションのことなんかを覚えています。そのときは先生が(渡辺)貞夫さんとか、みんなを集めてくれて、一緒にやったんですけどね。それが印象に残っています。

内田先生からはいろんな音楽を聴かせてもらいました。LPでね。いろんなことを与えてもらったから、自分も前進することができたんです。「病室が空いてるからそこに泊まれ」とか、「いびきをかくなよ」なんていわれたこともあります。

ゴルフもよくやりました。先生のところに泊まって、朝たたき起こされて、「ゴルフに行くぞ」って、連れて行かれて。先生はうまいんですけど、ぼくは乱暴なゴルフで、変なところに飛ばしたり。そういえばコースの食堂のガラスを割った有名なミュージシャンもいますね。誰かは内緒ですけど。そんな楽しい思いもしました。